���ǎ҂̐����W |

���� �y�؋Z�p�����u�ǎ҂̐����W�v | |

���w�ǂ̈ē� |

���� �y�؋Z�p���� | |

���R���ؖ�����t�Z�p�̏Љ� |

���Z�p�R���ؖ�����t�Z�p�̊T�v | |

| �| | �y�،����Z���^�[�̌��Z�p�R���ؖ��Z�p�� ���y��ʏ�NETIS�u�ߘa���N�x�������Z�p�v�ɑI�肳�ꂽ�Z�p�̏Љ� |

|

| ���V�Z�p�W����̈ē� | �| | �u2019�N�x ���Z�p�R���ؖ� �V�Z�p�W����v�̂��ē� |

| ���Z�~�i�[�̈ē� | �| | �y�H�\�����̖h�Ђ��l����Z�p�Z�~�i�[ |

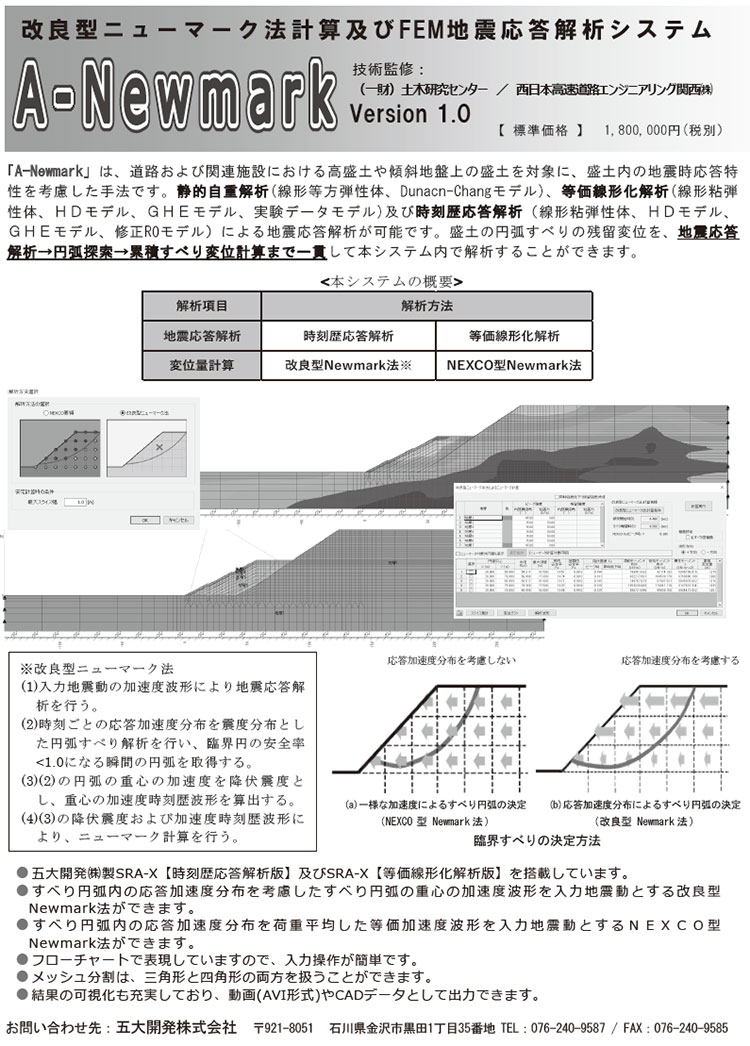

| ���Z�p�v�Z�v���O�����̈ē� | �| | ���nj^�j���[�}�[�N�@�v�Z�y��FEM�n�k������̓V�X�e�� A-Newmark |

| ���V���s���̏Љ� | �| | �y�H�\�����̐��\�̕]���ƌ���̎��� |

| �����s���̏Љ� | �| | �̂�ʕ\�w�ی�H�u�f�s�t���[���H�@®�v�v�E�{�H�}�j���A���@������ |

�����s���ꗗ |

�y�،����Z���^�[���s���ꗗ | |

�����s���̈��� |

�����o�ʼn�E�听�o�ŎЊ��s�� | |

���R�s�[�T�[�r�X�̏Љ� |

�������̃R�s�[�T�[�r�X | |

���y�؋Z�p����9�����ڎ� |

�y�؋Z�p�����ڎ��@�ߘa���N9���� |

�@�ǎ҂̐����W�v���܂��B�ӂ���Ă����e�����肢���܂��B |

|

�@�܂��A���グ�ė~�������W�A�A�ڍu���A�y�ؗp��A�_����̓��e�Ɋւ��鎿��A����ō����Ă���_�A����ɁA�u�y�؋Z�p�����v�̉��v�ɂ��Ă̂��ӌ���v�]�Ȃǂ��z�[���y�[�W�܂������[���ł����艺�����B |

|

�t�q�k�Fhttp://www.pwrc.or.jp/dokusya_koe.html�@�d-mail�Fdokusha@pwrc.or.jp |

|

�@�����@�y�؋Z�p�����̍w�ǂ̂��ē����������܂��B |

�@�@���w�@�ǁ@�����@�y�؋Z�p�����@�P����1,080�i�ŁE���������j �N�ԍw�Ǘ���12,960�i�ŁE���������j |

�@ |

|

||||||

|

||||||

�� �� �� |

�� |

|||||

�@ |

||||||

�@ |

||||||

�@ |

||||||

�@ |

||||||

�@ |

||||||

�@ |

||||||

�@ |

||||||

�@�@�� �w�Ǘ��̐������悪���͂���ƈق�ꍇ�́A��������������ɂ��L�����������B |

||||||

�@ |

||||||

���w�ǒ��̕��ł��\�����ݓ��e�ɕύX�������������A���A�����������B |

|

||||||

���Z�p�R���ؖ�����t�Z�p�̊T�v |

�y���e�ύX�E�X�V�������Z�p�R���ؖ��z |

���f�a���j�b�g �f�a�x�G�R�^�C�v☞ |

||

�@���@�@ �@�� |

�F |

�܌^���łߍH�@�p�܍� |

�@�ˁ@���@�� |

�F |

������Гc�� |

�@�� �� �� �� |

�F |

���Z�R�ؑ�0402�� |

| �@�ؖ��N���� | �F | 2019�N4��8�� �X�V |

�@�L �� �� �� |

�F |

2024�N4��7�� |

�@�A�@���@�� |

�F |

������Гc�� �Z�p�� |

���f�s�t���[���H�@®☞ |

||

�@���@�@ �@�� |

�F |

�W�I�O���b�h����ђZ�@�ۍ����⋭����p�����̂�ʕ\�w�ی�H |

�@�ˁ@���@�� |

�F |

�C�r�f���O���[���e�b�N������� |

�@�� �� �� �� |

�F |

���Z�R�ؑ�0902�� |

| �@�ؖ��N���� | �F | 2019�N4��14�� �X�V |

�@�L �� �� �� |

�F |

2024�N4��13�� |

�@�A�@���@�� |

�F |

�C�r�f���O���[���e�b�N������� �Z�p�J���� |

���t���b�v�o�[☞ |

||

�@���@�@ �@�� |

�F |

�v���[�g�C���ڂ����@�B���蒅�S�� |

�@�ˁ@���@�� |

�F |

������Ј����E�ԁA������Јɓ����c�� |

�@�� �� �� �� |

�F |

���Z�R�ؑ�0903�� |

| �@�ؖ��N���� | �F | 2019�N4��23�� ���e�ύX�E�X�V |

�@�L �� �� �� |

�F |

2024�N4��22�� |

�@�A�@���@�� |

�F |

������Јɓ����c�� �Z�p�J���� |

�y�،����Z���^�[�̌��Z�p�R���ؖ��Z�p�� |

��Post-Head-bar�iNETIS�o�^�Z�p���́F�|�X�g�w�b�h�o�[�H�@�j☞ |

||

�@���@�@ �@�� |

�F |

��{�H�v���[�g�蒅�^����f�⋭�S�� |

�@�Z�p�ۗL��� |

�F |

�听���݊�����ЁA���a���j���[�A�����[�N�X������� |

�@�� �� �� �� |

�F |

���Z�R�ؑ�0522�� |

| �@�Z�p�̓����i�]�����ꂽ�Ƃ���j | ||

�@ |

�F |

���ݓS�R���N���[�g�\�����ɍ�E�����E���ɐ�p�����^�����[�U���A�v���[�g�蒅�^����f�⋭�S�uPost-Head-bar�v��蒅����H�@�ł���B�y���\�������ɂ����Ĕw�ʂ܂Ō@��o���Ȃ��Ƃ��Б�����{�H�\�ł���B�uPost-Head-bar�v����{�H���邱�Ƃɂ��A���ނ̂���f�ϗ͂��������コ���邱�Ƃ��ł���B |

�������^�S���x�����u�iUCB�j☞ |

||

�@���@�@ �@�� |

�F |

�����^�S���x�����u |

�@�Z�p�ۗL��� |

�F |

������Ѓr�[�r�[�G�� |

�@�� �� �� �� |

�F |

���Z�R�ؑ�0810�� |

| �@�Z�p�̓����i�]�����ꂽ�Ƃ���j | ||

�@ |

�F |

�������̑ϐk�⋭��ړI�Ƃ����x�������ɂ����āA�����O�̎x����蔖���A�V���v���Ȍ`��ŕ⋭�ł��邽�߁A�����ʂ��@�艺����K�v���Ȃ��A�o�ϐ��A�{�H���ɕx�ގx���ł���B�Ȃ��AUCB-M�i�S�����ғ��^�C�v�j�́A�������Z�p�Ɋ܂܂Ȃ��B |

| ���Z�p�R���ؖ����Ƃɂ��Ă̂��⍇���� |

| ��ʍ��c�@�l�y�،����Z���^�[�@���E�R�����@�@���э��� ��110-0016�@�����s�䓌��䓌�P���ڂU�ԂS���@�^�J���r���RF TEL�F03-3835-3609�@FAX�F03-3832-7397�@ E-mail�Fkikaku@pwrc.or.jp |

�@�V�Z�p�W����̈ē� |

�u2019�N�x ���Z�p�R���ؖ� �V�Z�p�W����v�̂��ē� |

|

�@�u���Z�p�R���ؖ����Ɓv�́A�V�������Z�p�̊��p���i�Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���Ԃɂ����Ď���I�Ɍ����E�J�����ꂽ�V�Z�p�ɂ��āA���Ԃ���̈˗��Ɋ�Â��A�V�Z�p�̋Z�p���e�����Ђ���w���o���ғ��ɂ��Z�p�R�����s���A���̓��e���q�ϓI�ɏؖ����āA���y�����ɓw�߂鎖�Ƃł��B |

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�Q �� �� |

�F |

���� |

�@��@�@�� |

�F |

���Z�p�R���ؖ����c��i���Z���^�[���܂�14�c�́j |

| �@���@�@�e | �F | ���Z�p�R���ؖ����c��̉���ł���14 �c�̂ɂ����āA�T��2018�N8���`2019�N7���̊ԂɐR���ؖ�������t�����Z�p�i���Z���^�[�Ō�t����30�Z�p���܂�129�Z�p�j�̂����A�V�Z�p�W����ɎQ������]���ꂽ��Ƃɂ��p�l���W���i24�Z�p�j����уv���[���e�[�V�������s����\��ł��B�ڍׂȃv���O�������́A���Z�p�R���ؖ����c��z�[���y�[�W�ihttp://www.jacic.or.jp/sinsa/�j���������������B |

| �@�y�W����Ɋւ���₢���킹��z | ||

| ��ʍ��c�@�l�@�y�،����Z���^�[�i���Z�p�R���ؖ����c�����j �S���F���E�R�����@���э��� ��110-0016�@�����s�䓌��䓌1-6-4�@�^�J���r���RF TEL�F03-3835-3609�@E-mail�Fkikaku@pwrc.or.jp |

||

| �@��ʍ��c�@�l�y�،����Z���^�[�ɂ����āA�T��2018�N8���`2019�N7���ɐR���ؖ�������t�i�V�K�A���e�ύX�A�X�V�j����30�Z�p�̂����A�ȉ���9�Z�p�ɂ��ăp�l���W�����s���܂��B | ||

| (1) | �Z�p���́F | ���Q�ɑ����R�������コ����R���N���[�g�p���a�ށu�N�����K�[�h�v |

| �˗��ҁF | �F�����Y������ЁA���{���Ɗ������ | |

| (2) | �Z�p���́F | ���ݔp�����Ɋ܂܂��y�����ė��p�������y�ށu�m�r�|�P�O�v |

| �˗��ҁF | ��Y�Ɗ�����ЁA�A�C�G�X�G���W�j�A�����O������� | |

| (3) | �Z�p���́F | �g�a���ɂ��@�B���蒅�S�u�s�w�b�h�H�@�S�v |

| �˗��ҁF | �������݊�����ЁA��ꍂ���g�H�Ɗ������ | |

| (4) | �Z�p���́F | �����^�S���x�����u�u�t�b�a�v |

| �˗��ҁF | ������Ѓr�[�r�[�G�� | |

| (5) | �Z�p���́F | �E�Ǔ��ʂɖڑe���������{�������Ǝ{�H����f�⋭�S�u�X�p�C�����A���J�[�v |

| �˗��ҁF | �O�c���ݍH�Ɗ�����ЁA������ЃG�t�r�[�G�X�E�~���} | |

| (6) | �Z�p���́F | ������L��������ꎮ�i�ǁu���^�i�ǁv |

| �˗��ҁF | ������Д��^�i�nj������A���a�R���N���[�g�H�Ɗ������ | |

| (7) | �Z�p���́F | �W�I�O���b�h����ђZ�@�ۍ����⋭����p�����̂�ʕ\�w�ی�H�u�f�s�t���[���H�@®�v |

| �˗��ҁF | �C�r�f���O���[���e�b�N������� | |

| (8) | �Z�p���́F | �v���[�g�蒅�^����f�⋭�S�u�g�������|�������v |

| �˗��ҁF | �听���݊�����ЁA�u�r�k�W���p��������� | |

| (9) | �Z�p���́F | ���Ǝ{�H�^����f�⋭�p���@�n�����^���J�v�Z������т���f�⋭�S�u�q�l�`�v |

| �˗��ҁF | ������ЃP�[�E�G�t�E�V�[ | |

|

�@��ʍ��c�@�l�y�،����Z���^�[����2019�N8���Ɂu�y�H�\�����̐��\�̕]���ƌ���̎����v���������܂����B���̋Z�p���́A��ʍ��c�@�l�ЊQ�Ȋw�������ɐݒu�����u�y�H�\�����̐��\����Z�p���y������i�ψ����F��c����j�v�Ŏ��{�������H���͂��߂Ƃ���S����͐�A��n����̐��y�A�y���ߓ��̓y�H�\�����ɂ��āA���\�]���̎��_����̒n�k�A���J�Ȃǂɂ�������Q�̕��́A���\�̕]�����@����ы����E�⋭�Z�p�Ɋւ��钲���E���������܂Ƃ߂����̂ł��B�ŋ߂łُ͈�C�ۂɂ��y���ЊQ��^�����������Ă���A�܂��A2015�N3���ɂ́u���H�y�H�\�����Z�p��v�����肳���ȂǁA�y�H�\��������芪�������ω����Ă���܂��B���̂悤�Ȓ��ŁA�����̐��y�Ȃǂ̓y�H�\�����̖h�Ђ̕�������m��A�l���Ē������߂̋Z�p�Z�~�i�[���J�Â������܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1�D�J�Ó��A�ꏊ�� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2�D�v���O���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||

| 3�D���@�@�� | ��ʍ��c�@�l�ЊQ�Ȋw�������E��ʍ��c�@�l�y�،����Z���^�[ | |||

| 4�D��@�@�� | �y�����z |

���v�Вc�@�l�y�؊w����x���A���v�Вc�@�l�n�ՍH�w����x�� ��ʎВc�@�l���݃R���T���^���c����ߋE�x�� |

||

| �y�������z | ���v�Вc�@�l�y�؊w��֓��x���A���v�Вc�@�l�n�ՍH�w��֓��x�� ��ʎВc�@�l���݃R���T���^���c����֓��x�� |

|||

| 5�D�e�L�X�g | �u�y�H�\�����̐��\�̕]���ƌ���̎����v�A�u�Z�~�i�[�u���������q�v | |||

| 6�D�� �u �� | 6,500�~�^�l�i�e�L�X�g�エ��я���ł��܂ށj | |||

| 7�D�\ �� �� | �\�����ɕK�v�������L���̂����AFAX�ł��\�����݉������B | |||

| 8�D�� �� �� | �J�Ó���2���O�܂ŁB�Ȃ��A����ɂȂ莟��A���ߐ点�Ă��������܂��B | |||

| 9�D���₢���킹��E���\���ݐ� | ||

| ��ʍ��c�@�l �y�،����Z���^�[ ��300-2624 ��錧���Ύs����2-2 �Z�p������ �����E�L�� �O�R�A�ؖ{ TEL�F029−864−2521�AFAX�F029−864−2515�AE-mail�Fmail@pwrc.or.jp |

||

| -------------------------------------------------------------------------- | |||

��@�@�u�@�@�\�@�@���@�@�� |

|||

|

|||

| �Z �~ �i �[ ���F�u�y�H�\�����̖h�Ђ��l����Z�p�Z�~�i�[�v | |||

| ��@�u�@�� | |||

|

|||

| 1�D��u���x�����@ | ||

�E�\����t��A�������������肢�����܂��̂ł��[�t�������B |

||

| �E��u����Ȃ��Ă��A�Q�����̕��߂��͒v���܂���B�������o�Ȏ҂̌�ւ͎��R�ł��B | ||

| �E��u����Ȃ������ꍇ�́A����A�Z�~�i�[��o�����i�e�L�X�g�j��X���������܂��B | ||

| 2�D���ւ̃A�N�Z�X | ||||

| �� | ����w ���V���Z���^�[���i���j�ւ̃A�N�Z�X���@ | |||

| �E���㒆�V�����u���V���w�v��� �k����5�� �EJR�������u�V�����w�v��� �k����9�� �E�n���S�l�����u��㋴�w�v��� �k����10�� |

�@ | �E��_�{���u�����w�v��� �k����9�� �EJR����u�����w�v��� �k����12�� �E�n���S�䓰�ؐ��u�������w�v��� �k����16�� |

||

| �@ | �� | �j�e�b �gall �� Rooms ���i�����j�ւ̃A�N�Z�X���@ | ||

| • �s�c�n���S��]�ː��u�����w�vA1�o������� �k��0�� | ||||

| • JR������������u�����w�v������� �k����6�� | ||||

| • JR������������u�����w�v������� �k����7�� | ||||

| �u�Z�~ �i �[��u�\�����v����p�y�[�W(pdf) | ||||

| -------------------------------------------------------------------------- | ||||

�y�H�\�����̐��\�̕]���ƌ���̎��� |

�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���H����ł́A���H�y�H�\�����Z�p��̐���(����27�N3��)�A���H�y�H�\�����_���v�̂̐��� (����29�N8��)�A���Α��֗��̉���(����29�N12��)�ȂǁA���y���܂߂��y�H�\�����ɑ���v�E�{�H�E�ێ��Ǘ����߂̋`���I�ȋZ�p�I�Ή��̕K�v�������߂��Ă��܂��B�܂��A�ߔN�̒n�����g���ɋN���������J�ɂ��Ζʕ���A�y�Η���Q�A�z���j��E�Z����Q��A�n�k�ɂ�镡���\���I�ȍЊQ�ȂǁA���R�ЊQ�ɂ��y�H�\�����̔�Q�����݉����Ă���A���̑Ή����}���ƂȂ��Ă��܂��B �@���̂悤�ȓy�H�\��������芪���w�i�̕ω��̒��ɂ����āA���肳�ꂽ��A�v�̂Ȃǂ̏���ƓK�ȉ^�p�����߂��Ă��܂����A�y�H�\�����ɂ͌ŗL�Ȓn�搫�A�s�ψꐫ�A�s�m�����Ȃǂɂ��A�������ׂ��ۑ肪��������܂��B���̂��߁A�����Ƃ��Ď��g�ނɂ́A��ނ̔w�i�ɂ��鏔�ۑ���@�艺���ċ�̉�����ƂƂ��ɁA���̉����̂��߂̋�̓I�ȑΏ����@���N���邱�Ƃ͕K�v���L���ɂȂ�܂��B �@�{���Ŏ�舵�����e�́A�y�H�\�����Ɋւ��ۑ��ԗ�������̂ł͂���܂��A��ނŋK�肳�ꂽ�����A�Z�p�I�Ɋm�����ꂽ���̂ɗ��܂炸�A����̎��g�݂̕������A��ނ̉^�p�ɍۂ��Ẳۑ���N����Ƌ��ɁA�S�Ăł͂���܂��A�����̑Ή����@��Ꭶ���Ă��܂��B�Ȃ��A�{���͕���26�N(2014�N)10���Ɉ�ʍ��c�@�l�y�،����Z���^�[�����s�����u���y�̐��\�]���Ƌ����E�⋭�̎����v �̌�p�ɂȂ�܂��B |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

�̂�ʕ\�w�ی�H�u�f�s�t���[���H�@®�v�v�E�{�H�}�j���A���@������ |

| �@��f�s�t���[���H�@®��́A�W�I�O���b�h�Ɖ��Ǔy�i�Z�@�ۍ����⋭���j�ō\�������̂�g�H�ƐA���H�Ƃ�g�ݍ��킹�A�̂�ʑS�̂�Ή��ł���̂�ʕی�H�@�ł��B����21�N4���Ɍ��Z�p�R���ؖ��i���Z�R�ؑ�0902���j���擾���A���R�Ζʂ�ؓy�Ζʂ̕\�w�ی�A����ɂ̂�ʕ�����ЊQ������Ȃǂŕ��y���A�����̎��т�L���Ă���܂��B �@���ʁA���Z���^�[�ł́A���Y�H�@�̌v��A�����A�v�A�{�H�y�шێ��Ǘ��̊�{�I�ȍl������A�Z�p�I�Ȏ������������A�u�f�s�t���[���H�@®�v�v�E�{�H�}�j���A�������Łv��V���ɔ����������܂��B �@�{�H�@�́A����30�N6���ɂ́A����܂ł̎��тƍH�@�̗L�p�����F�߂��A�����H�����Ɋւ���Z�p�̐�������w���߂邽�߂ɑI�肳�ꂽ����I�ȐV�Z�p�Ƃ��āA���y��ʏȂ��u����30�N�x �����Z�p (�V�Z�p���p�V�X�e��������c(���y��ʏ�))�v�ɑI�肳���ȂǁA���コ��ɕ��y���邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�y�،����Z���^�[���s���ꗗ |

���w���̂��\�����݂́A����������B

�����o�ʼn�E�听�o�ŎЊ��s�� |

���w���̂��\�����݂́A����������B

��� |

�^����� |

|||||

| ���ݍH���Ŕ������鎩�R�R���d�������ܗL�y�Ή��n���h�u�b�N | ||||||

| ���ݍH���ő�������n�Չ����Ή��}�j���A���m�����Łn | ||||||

| ���ݍH���ő�������_�C�I�L�V���މ����y��Ή��}�j���A���m�b��Łn | ||||||

| �y��̃_�C�I�L�V���ފȈՑ���@�}�j���A�� | ||||||

|

||||||||

�@

�������̃R�s�[�T�[�r�X |

�@ |

|||

| �@���Z���^�[���s���������������A�e��Z�p�}�j���A���A�܂��y�Ɋւ��錤���@�ւ̕����ɂ��āA���Z���^�[�ł��R�s�[�T�[�r�X���s���Ă��܂��B����]�̕���FAX�܂���E-mail�ł������������B | |||

�@�������̕������X�g�́A���L�̕������X�g���N���b�N���Ă��������Ƃ����ɂȂ�܂��B

|

|

||||||||

| �y�؋Z�p�����ڎ��@�ߘa���N9���� |

|

�敪 |

��@�@�� |

���Җ� |

�� |

| ������ | �C���t���̎����Ɛi���� �`����܂ł̘g�����C���t���E���m�x�[�V�����` |

�،ҏ��r | 5 |

| �_�� | ����������̋Z�p�}�l�W�����g�@�`�Z�p�J�����i�́u�d�|���v�` | ���{����Y | 6 |

| ��ʕ� | �y���C��E�������� | 8 |

|

| �n���ׂ�ɂ���ĉd����������O���E���h�A���J�[�ւ̑Ή� | ���{�G�V�E����Ǖ��E���؏��s�E�_�R��q | 12 |

|

| �v���L���X�g���i�̗��p�g��̂��߂̃R�X�g�k���Ɋւ��钲�� | �s�������E�~���@���E�ց@�����Y | 16 |

|

| ��K�͍ЊQ�����E�������ƁA��K�͎��Ɠ��ɂ����鎖�Ƒ��iPPP�̎��{��@ | ���J�F���E�Ζ{�\��E�䐯�Y�M�E���F�[�� | 20 |

|

| �|���ŋ��̃f�b�L�i�W�T��ɑ����j���Z�p�̓K�p���� | �����@���E���@���E���z�@���E���]���v | 24 |

|

| ���n���|�[�g | �����������ǘH�ɂ����镅�H�����Z�p�̓K�p | ���������E������G�E�c�{�T�G | 28 |

| �V�^�����K�X�������u�̓����ƃo�C�I�K�X�̗L�����p | ���R���E���X�ؕq�� | 32 |

|

| �j���[�X | �������ʊϑ���J�Â���܂��� | 36 |

|

| �����R���� | �ЊQ���ɂ�����v���[�u����p�����ʍs���ѕ\���̉ۑ蕪�͂Ɖ��P | 37 |

|

| �\�����S�̌n�̒n�k�������ϑ��V�X�e���̍\�z | 39 |

||

| �V�����Z�p��� �E��E�w�j |

�u�V�F�b�h�A��^�J���o�[�g������_���v�́v�̉��� | 41 |

|

| �u���H�g���l������_���v�́v�̉��� | 43 |

||

| ���R�[�i�[ | 45 |

||

| �y���Z���^�[ | ���n�Տ�̕��t�����y�H���@�`�L���C���ݓ��H�̎���` | ����L�E ���썄��E �������� | 46 |

| ���^ | 2 |

||

| �ҏW��L�^����\�� | 50 |

||

| ���m�点�̃y�[�W | 52 |

||

| �����̕\�� | ���s�s�ł́A����������̘V�����{�݂̍Đ����ɂ�����A�������D�����艻��������v���Z�X�œ����郁�^���K�X�̗L�����p�Z�p�Ƃ��ĐV�^�̏����K�X�������u�����܂����B����A�����K�X�̑����ɔ����Ĕ��d�A�s�s�K�X�A���f�����Ȃǂւ̊��p�\�z������A�Đ��\�G�l���M�[���_�Ƃ��Ă̖��������҂���܂��B | ||