勉強会

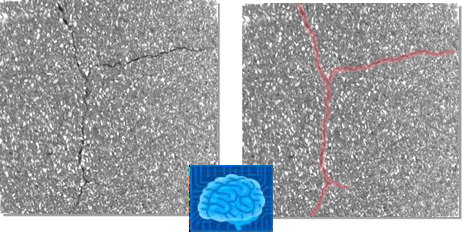

第14回 舗装とAIの関り

(TPTレポートNo.18)

近年、目覚ましい進歩を遂げているAI・DX・ICT技術。そのうち、AIは我々の生活の中で欠かせない技術となってきており、意識せずともその恩恵を受けている。本勉強会では、『舗装とAIの関り』というテーマで、AIの歴史からその概要を説明し、国土交通省の動向から舗装業界の取組みの状況、土木分野および他産業におけるAIの活用事例を紹介した。また日本以外の海外の活用事例についても調査を実施し、さらにはAIを有効に活用するうえで欠かせることができないと考えられる『法規制』についても現在の状況を整理し、舗装業界とAIとの関りの現状と将来の展望について調査を行った。 >>More

主な検討内容

1. AIの概要

2. 舗装分野の活用事例

3. 土木分野・他産業での活用事例

4. 海外での活用事例

5. AIに関する法整備

6. まとめ

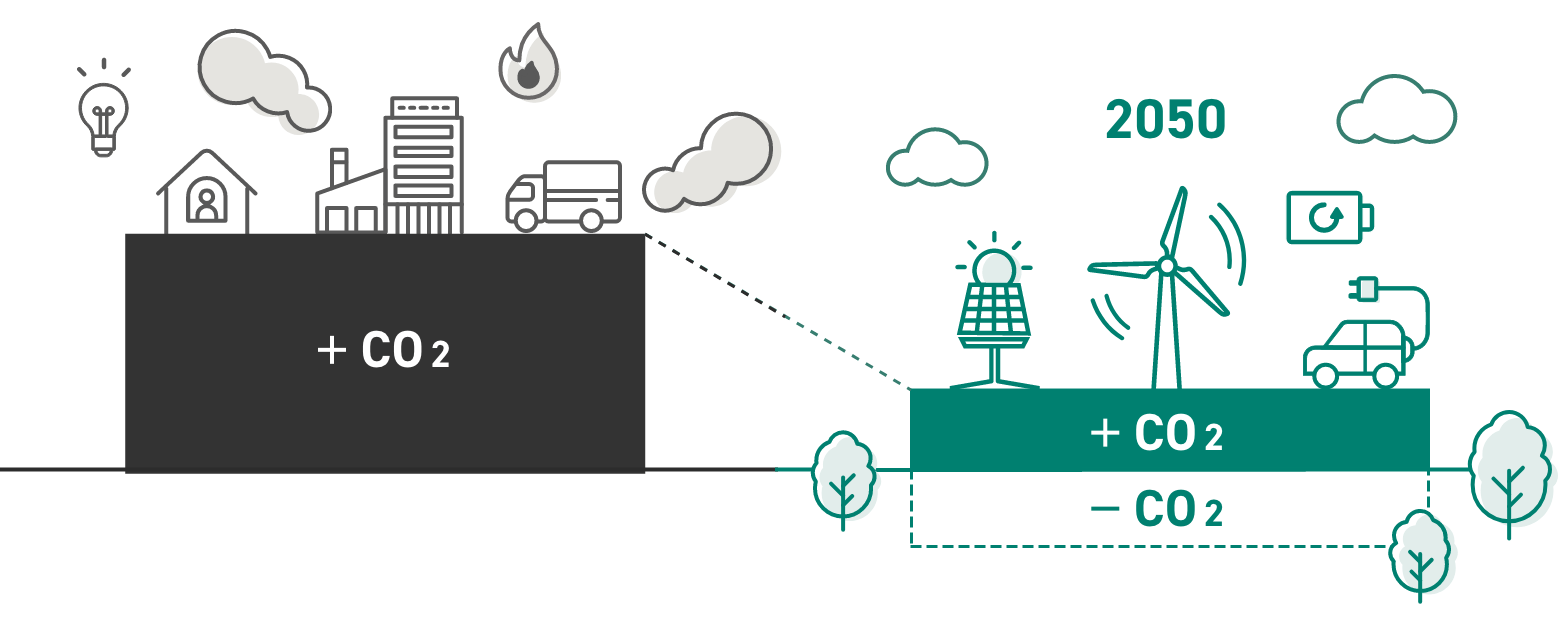

第13回 カーボンニュートラルについて

(TPTレポートNo.17)

出典:脱炭素ポータル 環境省

(https://ondankataisaku.env.go.jp

/carbon_neutral/about/#to-why)

近年、豪雨や森林火災などの異常気象が頻発しており、地球温暖化による気温上昇に起因すると考えられている。対策を講じなければ、今後さらに深刻化が予想される。こうした中、二酸化炭素(CO₂)排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の取り組みが推し進められている。

本勉強会では、国内外の現状を調査し、今後の業務への活用を目的に活動を行った。 >>More

主な検討内容

1. はじめに

2. カーボンニュートラルに係る建設業以外の取組

3. カーボンニュートラルに係る舗装分野の取組

4. カーボンニュートラルに係る海外の取組

5. まとめ

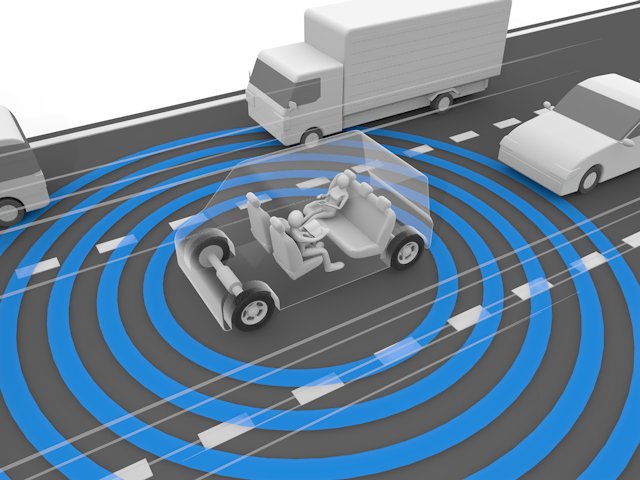

第12回 自動運転について

(TPTレポートNo.17)

戦後の高度経済成長期に道路網が整備され、交通量が急増した。これに伴い、安全や環境対策が重要な社会的ニーズとなり、自動車業界・行政・道路舗装業界がそれぞれ対応している。近年では、自動運転技術が発展し、世界的に実用化に向けた取り組みが進んでいる。社会情勢の変化とモータリゼーションの進展により、道路や舗装に対する社会のニーズも変化してくと予測されるため、現在の自動運転技術とその取り組みについて情報の収集を行った。 >>More

主な検討内容

1. 我が国における自動運転の現状

2. 我が国における自動運転に関する法整備

3. 自動運転の海外における動向

4. まとめ

第11回 無電柱化について

(TPTレポートNo.17)

出典:国土交通省ウェブサイト

(https://www.mlit.go.jp/road/road

/traffic/chicyuka/photo/chi_06.html)

日本における無電柱化は、昭和61年から国の「電線類地中化計画」に基づき開始し現在は「無電柱化に係わるガイドライン」に沿って進められている。しかし、海外主要都市の無電柱化状況と比較すると日本は著しく遅れている。本勉強会では、防災や観光などの面から無電柱化に対する社会的ニーズが今後も高まると考え、業務に役立つよう無電柱化について学習した。 >>More

主な検討内容

1. 無電柱化の目的

2. 無電柱化計画の変遷

3. 無電柱化の整備手法・整備事例

4. 無電柱化の課題と取り組み

5. 低コストに向けた取り組み

6. まとめ

第10回 舗装の出来形,品質および調査に関する非破壊技術について

(TPTレポートNo.16)

舗装工事における出来形や品質は長年にわたり,対象路面から採取した切り取りコアの厚さや密度を測定することで管理を行っている。しかしこれには多くの労力を要し,且つ破壊試験であるため,舗装体として弱点となる懸念もある。そこで本勉強会では,舗装を 評価する非破壊技術に関して,国内の最新技術ならびに海外の情報を含めた情報収集を行い,我が国における非破壊技術の適用可能性について検討した。 >>More

主な検討内容

1. 米国における最新の非破壊調査技術

2. 非破壊によるAs舗装の密度測定原理について

3. 地中レーダを用いたAs舗装の厚さ測定について

4. 米国におけるAs舗装密度計の現状

5. 土木研究所における舗装の非破壊調査技術の開発

6. まとめ

第9回 長寿命化舗装について

(TPTレポートNo.15)

長寿命化舗装に関しては、ライフサイクルコストの低減や、効率的な維持管理を目的とし、様々な取り組みがなされている。本勉強会では、各機関での取組み事例の紹介や、一般社団法人セメント協会で公開されている構造解析プログラム"JCA Pave3D"を用いた各種舗装断面の理論設計を行った。

主な検討内容

1. 各地方整備局の取組み(長期保証)

2. コンクリート舗装の取組み

3. コンポジット舗装の取組み

4. 構造解析プログラム JCA Pave3D の紹介

5. 理論的設計法に基づいた各種舗装断面の大型車両許容輪数の算出

第8回 路面プロファイル解析ソフト"ProVAL"について

(TPTレポートNo.14)

米国Transtec Groupのウェブサイトで公開されている路面プロファイル表示・分析用のソフトウェア"ProVAL"について、使い方を理解するとともに、実際の路面調査結果を用いて検討を行った。>>More

主な検討内容

- ProVALとは

- ProVALの機能

- ProVALを用いた検討

第7回 自動車用タイヤと舗装

(TPTレポートNo.13)

自動車用タイヤと舗装は、密接な関係があり、舗装は時代の流れとともに進化している。また、それと同時に、自動車用タイヤの技術も時代のニーズに合わせて進化している。本勉強会では、タイヤ側の技術に視点を置き、舗装との関連性について検討を行った。>>More

主な検討内容

- タイヤの概要,規格,種類

- タイヤの構成材料,設計

- タイヤの特性

- タイヤの現状と将来

第6回 アスファルト混合物の二次元解析ソフト"iPas2"について

(TPTレポートNo.12)

米国ウィスコンシン大学改質アスファルト研究センター(MARC)のウェブサイトで公開されたアスファルト混合物の二次元解析ソフトウェア"iPas2"について、使い方を理解するとともに、骨材及びアスファルト混合物を用いて検討を行った。>>More

主な検討内容

- iPas2ソフトウェアの使い方

- iPas2の画像処理手法

- iPas2の骨材への適用

- iPas2のアスファルト混合物への適用

第5回 舗装業界における映像素材の有効利用

(TPTレポートNo.11)

若手技術者の効率的な育成、より確実で効率的な技術継承あるいは新技術等の効果的なPR活動への有効利用を図るために、舗装材料の室内試験等の操作手順、舗装工法の具体的作業を写真あるいは動画等によりビジュアルに紹介する事例を収集・紹介するとともに、情報を共有化できるような整理や提案を行い、舗装業界における映像資料の有効的な利用方法を検討した。

主な検討内容

- 映像による情報記録と伝達

- 映像資料の事例紹介

- 映像資料の実践

- 効果的な映像素材の作り方

- 今後の舗装業界における映像素材の利用価値について

第4回 情報化施工

(TPTレポートNo.10)

電子情報を活用し、高効率・高精度な施工を実現できる情報化施工について一般的な情報を紹介するとともに、情報化施工は本当に会社にメリットがあるのか、職人がいなくなっても良いのか、研究開発職はどのように係わっていくか等について討論した。

主な検討内容

- 情報化施工とは

- 情報化施工のロードマップ

- 情報化施工の現状

- 情報化施工のメリット・デメリット及び課題

- 費用対効果

- 将来展望

第3回 自転車と舗装

(TPTレポートNo.9)

自転車利用の観点から考えた舗装について、わが国の自転車走行空間の道路構造上の法規や自転車道等の構造基準、および自転車道等の整備に関する社会的動向や施策、さらに自転車の舗装路面に必要な性能等をとりまとめ、検討を行った。

主な検討内容

- 自転車にまつわる最近の動向

- 自転車通行空間に関する道路構造令と道路交通法

- 自転車について

- 自転車通行空間の構造等の基準

- 自転車通行環境整備事業と海外の事例

- 自転車通行空間に必要な路面の性能

第2回 環境面からみた今後の舗装について

(TPTレポートNo.9)

我々が普段何気なく使っている「環境」という言葉は、地球環境や沿道環境のようにスケールや視点等によって様々な形態が存在する。本勉強会では、環境改善型舗装技術の現状と課題、及び今後の方向性等を確認するとともに、マクロな視点で真の環境問題とは何かという点について検討した。

主な検討内容

- 舗装を取り巻く環境

- 地球温暖化と二酸化炭素

- 都市の温暖化

- リサイクル

- 沿道・道路空間環境

- 環境問題の最近の話題と方向性

第1回 ライフサイクルコスト

(TPTレポートNo.8)

舗装を設計するにあたっては、初期の建設費用だけでなく、舗装の調査・計画、維持、修繕、再建設費用を含めたライフサイクルコスト(LCC)の算定は重要である。そこで、LCCについて勉強するとともに、道路会社にとってのLCCの必要性や関わり方、その是非について検討を行った。

主な検討内容

- 維持修繕の必要性とライフサイクルコストの必要性

- ライフサイクルコストの算定方法および算定事例